こんにちは!広報担当の山下です。

6月に入り、今年も産学連携プロジェクト「かちぞうzemi」がはじまりました!

かちぞうゼミとは…

参画企業と学生チームがマッチングし、半年間の実践的なPBL*を通して課題を見いだし、その課題にアプローチして価値創造を目指します!

*PBL:「Project Based Learning」の略で、課題解決型学習と呼ばれます。学習者が自ら課題を見つけて解決していく中で、解決能力や実践能力が育まれる方法です。

かちぞうzemiについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

当社では医療や栄養に関わる社外活動が多い中、10年ほど前から続けてきた活動の一つが学生との取組みです。

かちぞうzemiには昨年はじめて参加させていただき、大阪経済大学の学生さんと当社の採用課題について新たな価値創造を目指して半年間取り組みました。

(昨年のかちぞうzemiの最終報告会のブログはこちらからご一読いただけます!)

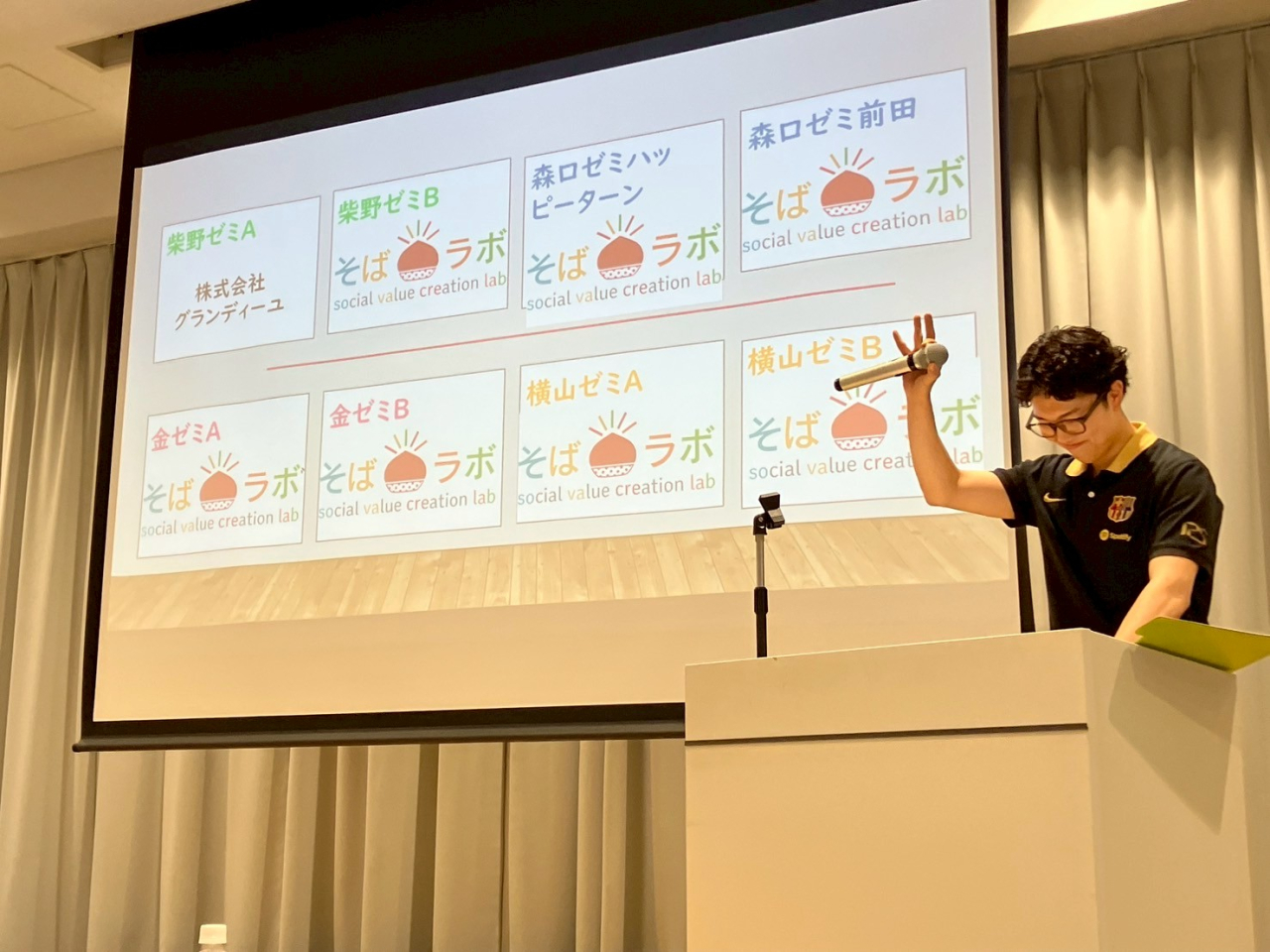

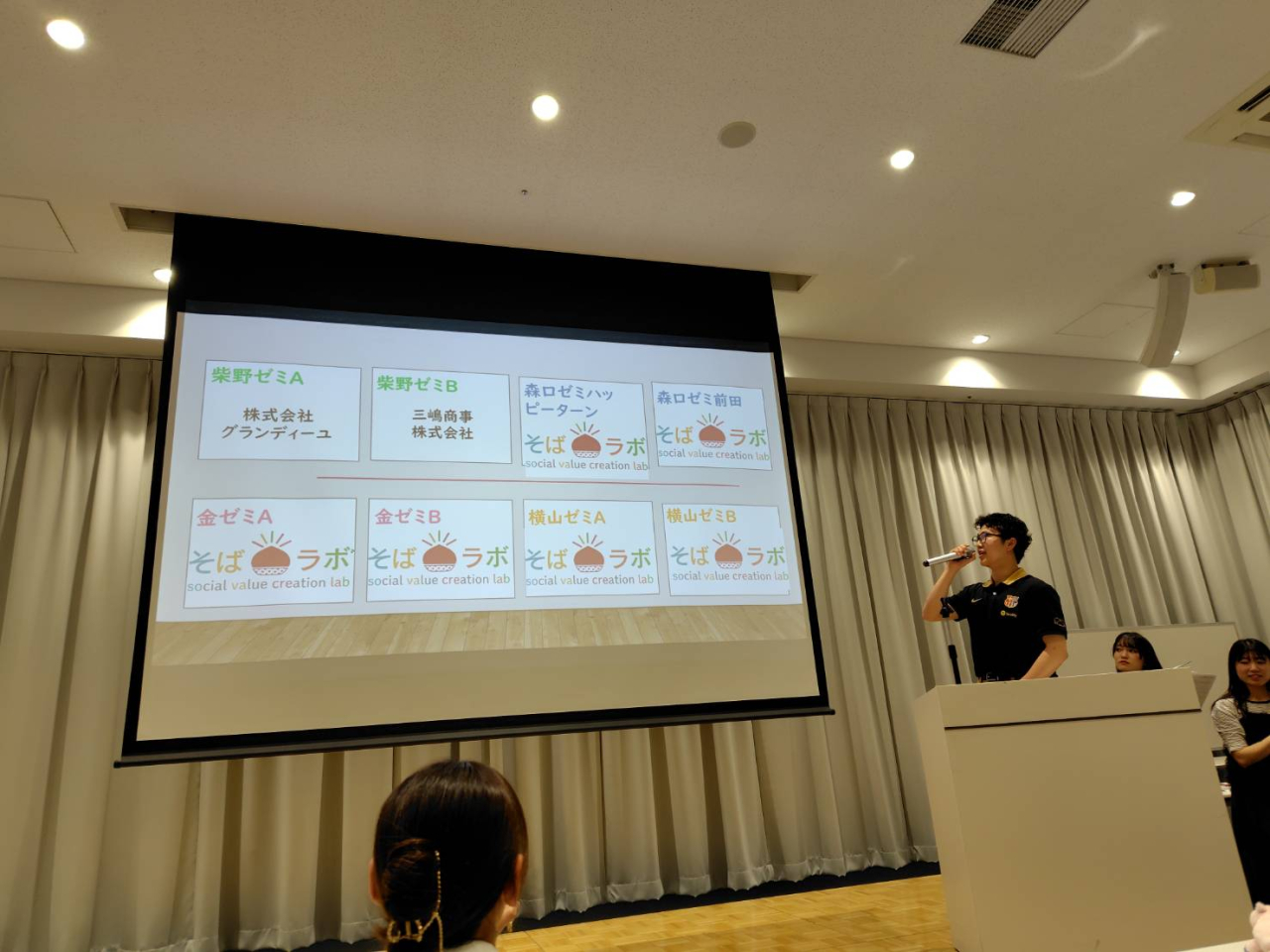

そして6月8日、今年のかちぞうzemiキックオフミーティングが開催されました。

昨年とはまた違った顔ぶれの8つの企業と4大学が参加し、順番にプレゼンテーションを行います。

当社からは代表の三嶋と私が参加し、当社の紹介と今回の課題テーマを発表させていただきました。

今回当社からは、いま日本で当たり前になっている医療に疑問を持ち、その選択が本当の意味で人のQOL向上に繋がるのかを学生さんにも考えてもらいたいと思い、課題テーマとして設定しました。

当社の事業とも関わりの深い慢性腎臓病の治療においても、日本では透析治療が選ばれることがほとんどですが、実はこれにも様々な課題が隠れています。

(過去にはこのような記事も…!気になる方は一度お読みいただければと思います。)

週刊現代 2016年9月10日号 透析大国ニッポン!一度始めたら一生やめられない人工透析の「真実」

やや難しいテーマではありますが、学生さんや大学の先生方も熱心に話を聞いてくださっている姿が印象的でした。

ものすごいスピードで少子高齢化が進む日本で、そのような課題をどうすれば解決できるかを学生さんと考えたい!という想いで発表させていただきました。

そしてこの日の締めくくりは、運命のマッチングドラフト。

4大学8つのグループが、それぞれマッチングしたい企業を選び、投票します。

それまで賑やかだった会場にも何とも言えない緊張感が漂います…!

昨年はこの場でなかなか当社の名前が呼ばれず、、、

そんな記憶が頭をよぎりつつも、ドキドキして投票結果を見つめていると…!

京都産業大学のBグループが当社に投票してくれました!

その後もスムーズにすべての学生と企業のマッチングが決まり、今回はホッとした気持ちでドラフトを終えました。

その後はマッチングした学生さんと合流し、自己紹介や今後の進め方を確認しました。

12月の最終報告会に向けて、当社が提示した課題について学生さんと話し合いを進めながら新たな価値創造を目指します!

活動の様子は当社のInstagramなどでもご紹介していきますので、ぜひチェックしてみてくださいね!

こんにちは!広報担当の山下です。

春の訪れが近づき、三寒四温が感じられるようになってきましたね。

朝晩と日中の気温差が大きくなりますので、くれぐれも体調管理には気をつけてお過ごしください。

さて、本日は弊社の社員が講師を務めた社外セミナーの様子をご紹介いたします!

担当した社員は、今回が社外講師デビュー!!

どうぞ温かい目でご覧ください…!

遡ること昨年…

当社代表宛に取引先の金融グループ会社様より今回のセミナー依頼をいただきました。

代表が講師を務めても良かったのですが、この経験が社員の成長に繋がれば…!と、今回は直接販売担当主任のHが講師を務めることになりました。

講師が決まってからは当日の資料の作成、そして社内でも社員相手にリハーサルを重ねました。

セミナーの参加者は医療関係者ではなく一般の方ということで、なるべく専門用語などの難しい言葉を使わずに、わかりやすい説明ができるように工夫し、練習を重ねました。

定員30名のセミナーで、事前応募は満席!

当日は大阪市内の会場に29名の方が参加してくださいました。

せっかくなので、ここからはブログをご一読いただいている方にもセミナーの内容を簡単にご紹介します。

――――――――――

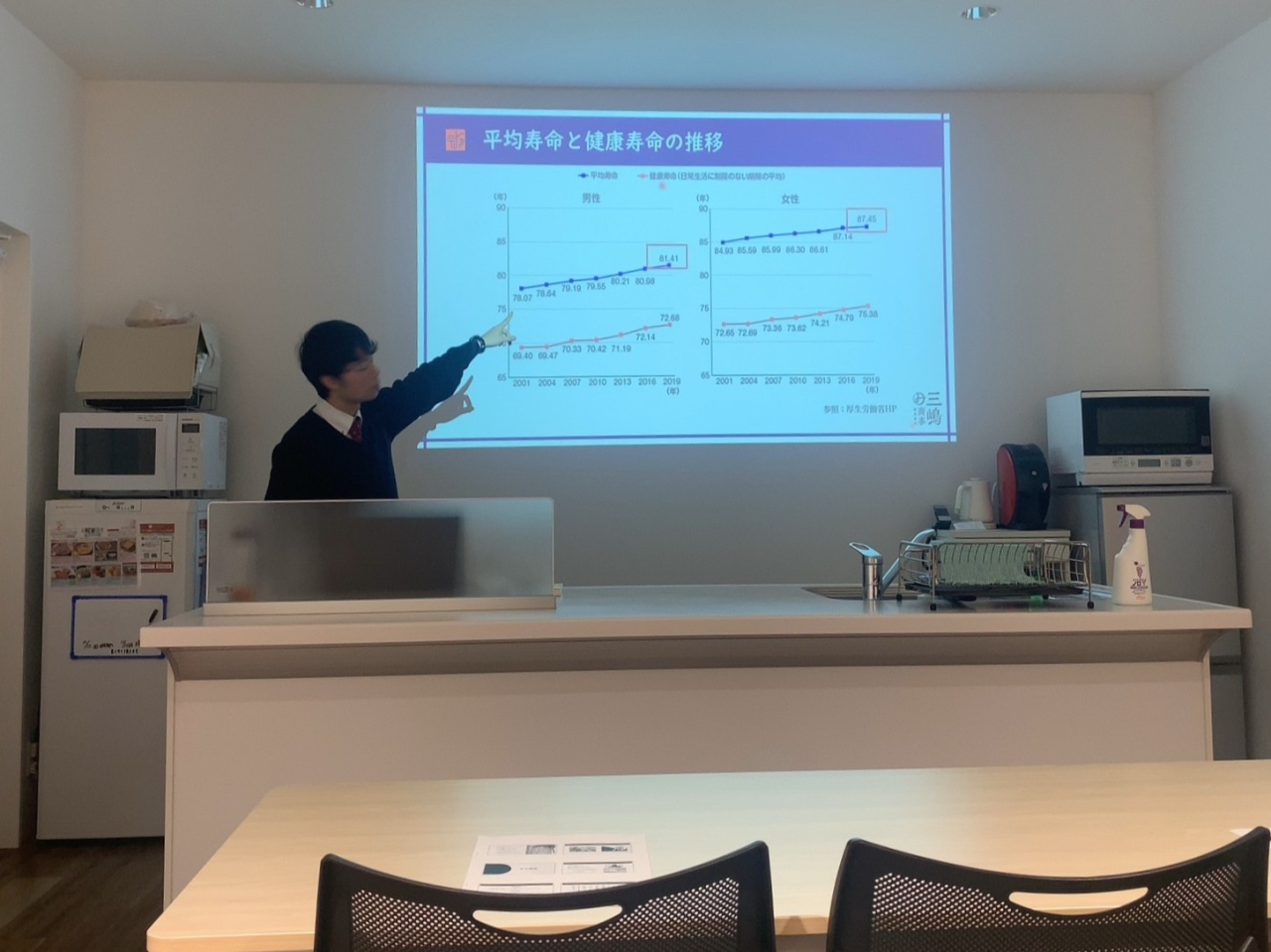

いつまでも食を楽しむために「誤嚥」を予防!と題し、現在の日本の平均寿命と健康寿命の差について知るところからスタートしました。

日本の平均寿命は世界の国と比べてもトップを誇る長寿国。

良いことでもありますが、果たして健康に過ごせる健康寿命はどうでしょうか?

実際、日本の平均寿命と健康寿命には10歳もの差があることがわかっています。

つまり、最期を迎えるまでに介護が必要になったり、寝たきりになる期間が平均で10年間あるということです!

ピンピンコロリとはいかないのが現実のようです…。

少しでも健康寿命を延ばし、最後まで自分らしく元気に生きるためにどうすれば良いのでしょうか…

それはズバリ、高齢期こそ食べること!!!

皆さんの周りにも、年を重ねてもモリモリ食べて元気な高齢者はいっらしゃいませんか?

いまは食欲があるから大丈夫だろう…!と思っていても、歳を重ねると歯が抜けたり、入れ歯が合わなかったり、運動量が減ることで食欲が落ちてきたりと「食べたくてもしっかり食べれない」ということが起きてしまいます。

それが続くと、食べる量が減る⇒栄養が不足する⇒心身機能が低下するという負のスパイラルに陥ってしまいます…

いつまでも口からしっかり食べて元気に過ごすためには、普段からお口の中を清潔に保ち、規則正しい生活をして免疫力ををつけることで、嚥下障害を予防することが重要です!

――――――――――

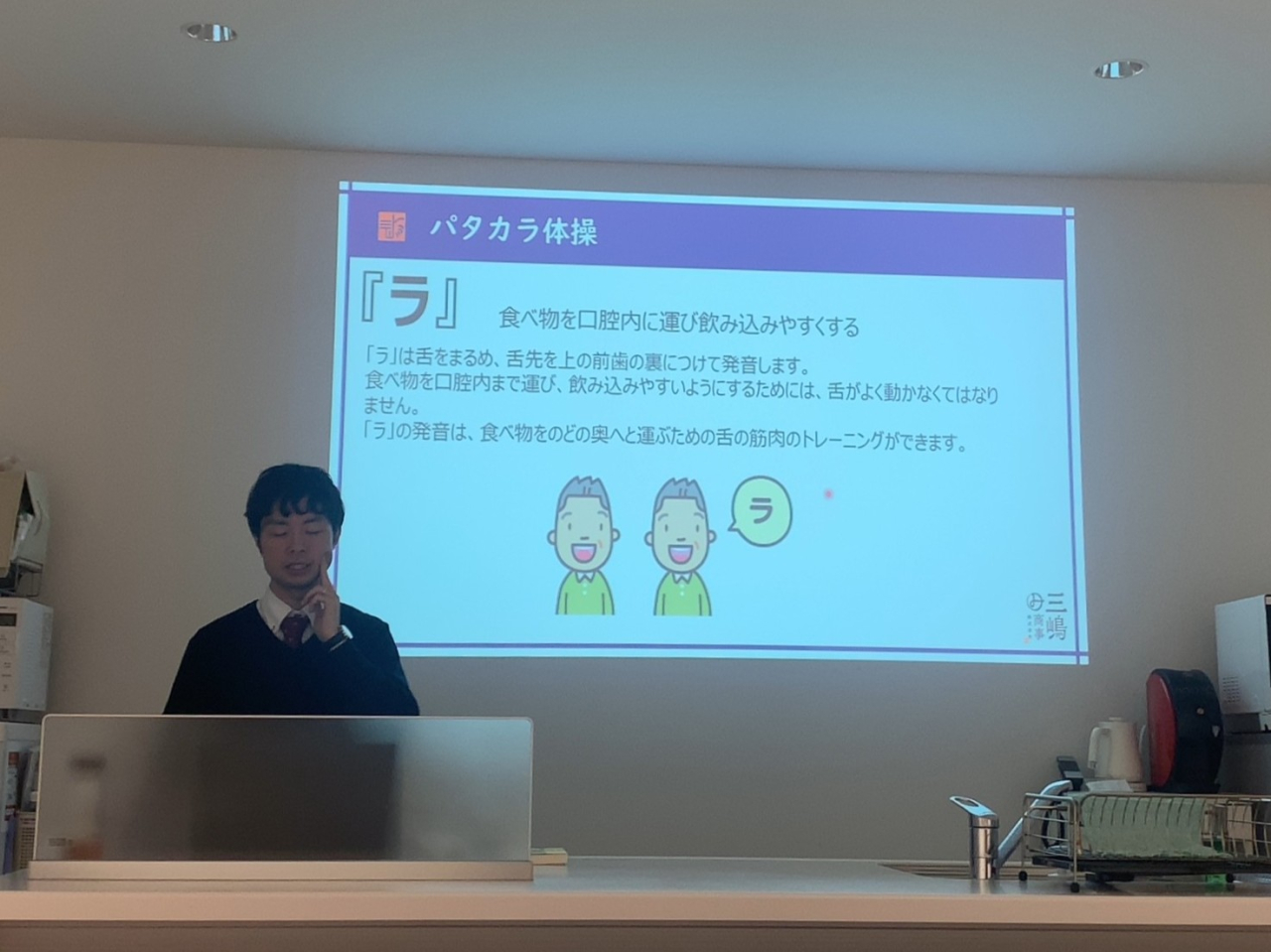

セミナーの中では、このあとに参加者の皆さんとお口の体操「パタカラ体操」もさせていただきました。

加齢に伴い筋肉が弱ってくると、お口周りの筋肉や舌の動きが悪くなります。

その予防として「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音することで、食べるための筋肉をトレーニングすることができます!

\皆さんもぜひやってみてくださいね!/

また、普段の食事が食べにくいな…むせることが増えたな…と感じた時には、介護食を活用するのも一つです。

介護食は必要になってから初めて存在を知るという方も多く、一般的にはあまり知られていませんが、最近ではレトルト食品や冷凍食品などの調理済みのものから、飲み物や食べ物にとろみを付ける「とろみ調整食品」など、種類も豊富です。

当日は試食もご用意させていただいたのですが、参加者の方からは「想像よりも食べやすい!」「美味しくて、思っていた介護食と違った!」と前向きな感想をいただくことができ、介護食についてもきちんと理解を深めていただくことができました。

参加者の方が関心を持ってお話を聴いてくださったこともあり、和気あいあいとした雰囲気の中、講師を務めた社員もリラックスして話すことができたようです。

セミナー終了後には食事形態についてや身内の方のご相談をいただくなど、熱心な方が多くいらっしゃったことが印象的でした。

当社としても一般の方向けにお話する機会はそう多くないため、大変貴重な時間を過ごさせていただきました。

これからも確かな商品・確かな情報をお届けするため、新しいことにもチャレンジする姿勢を忘れず、社員一同取り組んで参ります!

ご参加いただいた方々、誠にありがとうございました!

こんにちは!広報担当の山下です。

2025年がはじまり、あっという間に1ヶ月が経ちました。

いまは普段の生活リズムを取り戻した方がほとんどだと思いますが、少しお正月のことを思い出していただきたいのです...

毎年お正月の時期になると、こんなニュースを目にしませんか?

「高齢者が餅をのどに詰まらせ…」という新年のショッキングなニュースです。

実際に、今年の正月三が日にも東京都内では73歳~84歳までの男女9人が餅をのどに詰まらせて救急搬送されており、うち2人が死亡しています。(東京消防庁)

また、このような事故を避けるために、高齢者施設によっては餅を提供をしないなど、「お餅を食べたくても食べられない」「食べさせてあげたいけど、窒息するのが怖いから食べさせてあげられない」という虚しく、残念な想いをしている方がいます。

そんな高齢者や嚥下困難な方でも食べられる大福餅風菓子、『おかゆ大福』を作られている和菓子屋さんが三重県にあると知り、私たちは居ても立っても居られずお店を訪ねました。

伊賀流忍者や松尾芭蕉の生誕の地として知られる三重県伊賀市。

江戸時代より本町通に位置し、藤堂藩御用商人として創業した老舗和菓子屋「桔梗屋織居(ききょうやおりい)」さんです。

ほのかに甘い香りが広がる店内には、伝承と創意工夫をこらした和菓子が数多く並びます。

そして、それらの和菓子と同じようにショーケース並ぶ『おかゆ大福』を発見!!

『おかゆ大福』の考案者であり18代目店主の中村伊英さんは、2013年のお正月に起きた身内の餅による事故をきっかけに、約10年間の試行錯誤を重ね、『おかゆ大福』を完成させました。

今ではメディアに取り上げられることも多く、全国各地の高齢者施設などから注文が入り、一日に100個ほど売れる人気商品だそうです!

(ネットショップでは商品のお届けまで待ちが出ていることも...!)

見た目は大福そのもの。きれいな白色でふわっとしたやわらかさです。

『おかゆ大福』と一般的な大福の大きな違いは、“食べやすさ”にあります。

一般的な、もち米で作られた餅は伸びが良く、粘りがあるため口の中や喉に貼り付きやすく、高齢者や嚥下が困難な方にとっては飲み込みづらいことがあります。

一方で、『おかゆ大福』は非加熱加工のうるち米で作った米粉生地を使用しており、伸びが少なく歯切れが良いのが特徴です。

中に包まれたこしあんも、さらさらと口溶けの良いものになっています。

味や香りは確かに今までの大福と同じ、でもお餅の食感は新しい!!そんな大福です。

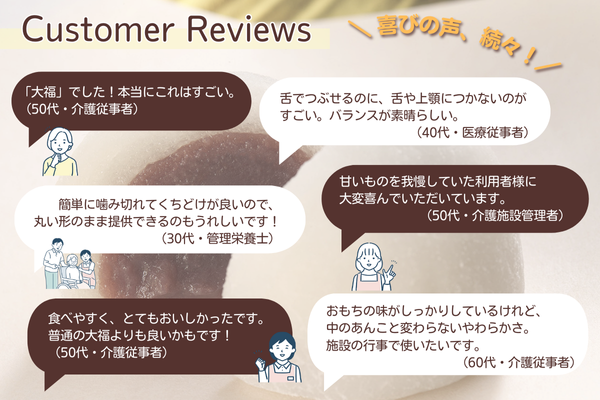

老舗の和菓子屋さんが作る『おかゆ大福』には、医療従事者や介護従事者からも喜びの声がたくさん寄せられています。

弊社の社員も「お餅と同じ香りや味がするのがすごい!」「食べやすくて美味しい!」と絶賛でした。

高齢者や嚥下困難な方だけでなく、どなたでも美味しくいただくことができる大福です。

中には、『ヤクルト入りおかゆ大福』といった画期的な商品も!

非加熱加工で作られるおかゆ大福の特徴を活かし、ヤクルトに含まれる(熱に弱い)乳酸菌をそのまま食べることができる大福です。

その他にも「桜もち仕様」「月見もち仕様」「サンタクロース仕様」など季節に合わせたおかゆ大福があったり、紅白仕様や焼き印をオーダーできるなど、和菓子屋さんならではの嬉しいサービスがあります。

和菓子屋さんで手土産を選ぶ感覚で、介護スイーツを贈ってみるのはいかがでしょうか...?

当社やビースタイルでは『おかゆ大福』のお取扱いはないですが、ぜひたくさんの方に知っていただき、食べていただきたい、私たちもイチ押しの介護スイーツです。

ぜひご賞味ください!!

【メディア紹介】

◆CBCラジオ

◆メーテレ「UP」

◆中日新聞

◆プレジデントオンライン

【おかゆ大福のご購入はこちら】

◆菓子処 桔梗屋織居

三重県伊賀市上野東町2949

定休日:第2・第4火曜日

アクセスはこちら

◆病院・施設のお客様のご注文はこちら

◆桔梗屋織居 通販サイトはこちら

こんにちは!広報担当の山下です。

2024年も残すところ、あと数日となりました。

皆様はどんな一年だったでしょうか…?

当社の2024年を振り返ってみると、

2月には事務局を務める「南河内嚥下研究会」にて初となる市民講座を開催、4月にも初の試みとなる腎臓病教室のLIVE配信、そして市販商品の中から食事制限と美味しさや安全を満たす商品をセレクトした『みしまの厳選シリーズ』の発売と、“これまであったものに少し手を加えて、さらに新しく大きな価値を生み出す”そんな1年だったように思います。

また、今年初参加ではあるものの、産学連携「かちぞうzemi」も新たな価値を生み出すための活動となりました。

今回のブログでは、先日最終報告会を終えたばかりのかちぞうzemiについてレポートしたいと思います!(以前アップした「かちぞうzemi」のブログ読んだことがない方は、ぜひこちらを先にご一読ください!)

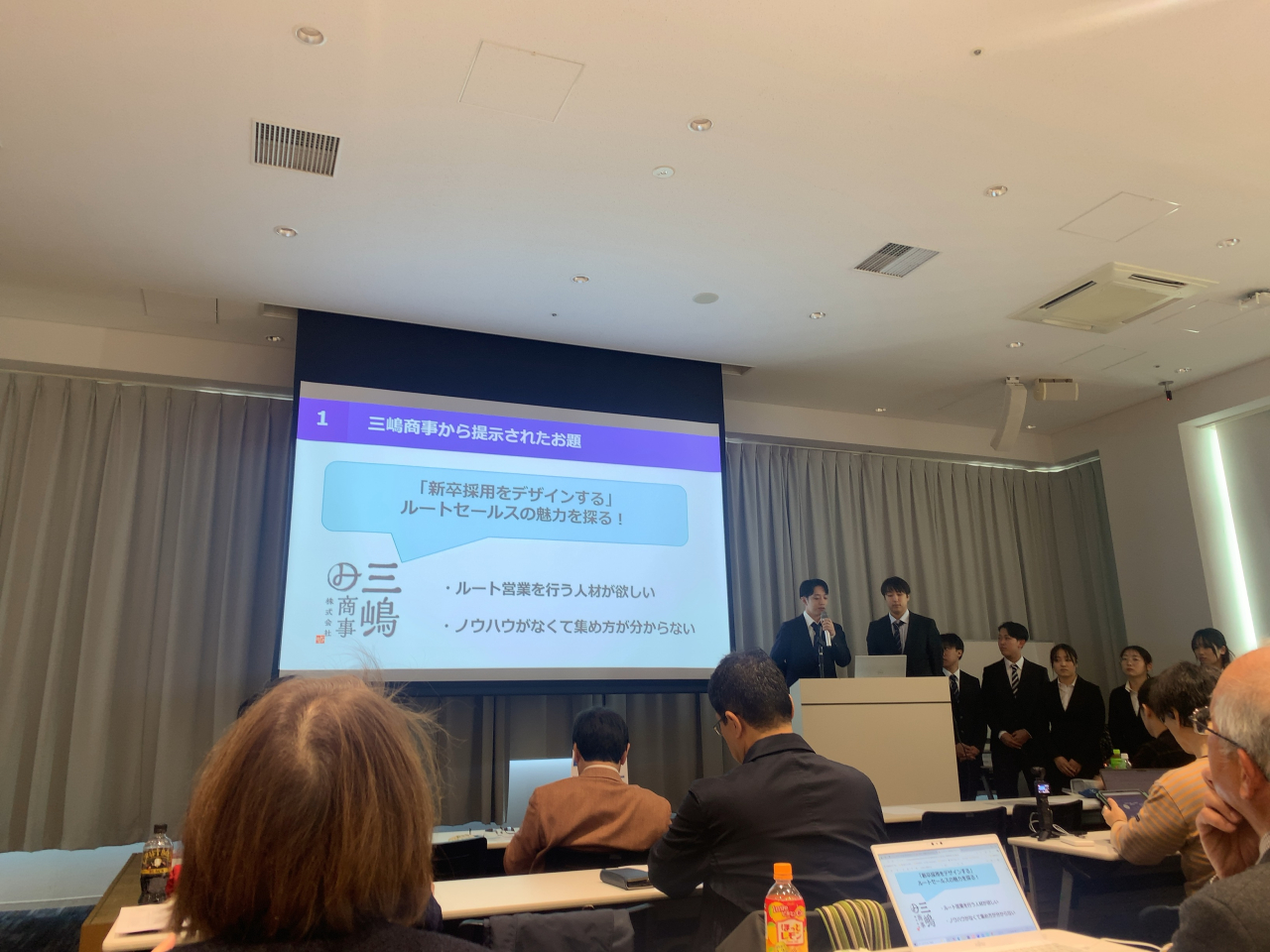

当社は7月に行なわれたキックオフミーティングで大阪経済大学の江島ゼミとマッチングし、そこから約半年間の活動がスタートしました!

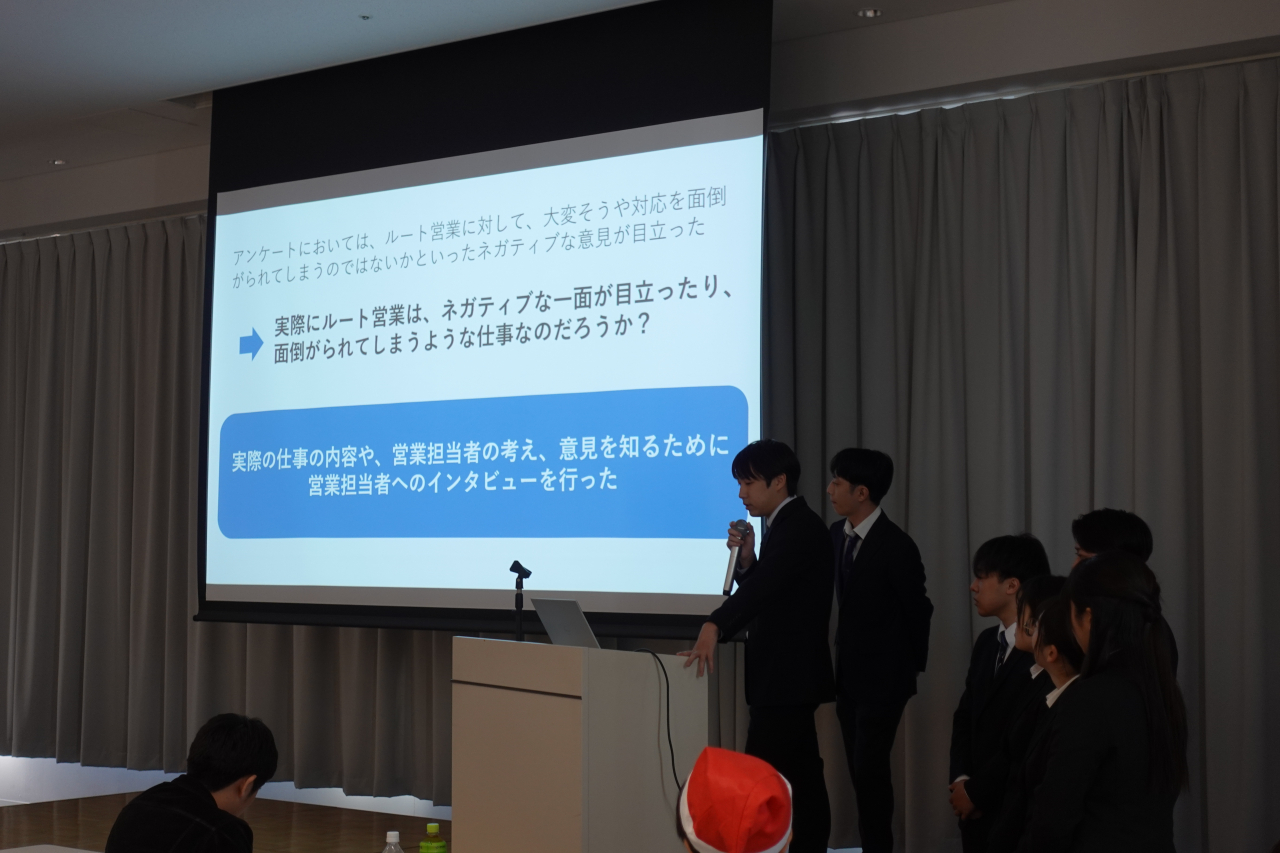

私たちが学生さんと解決したい課題として挙げたのは、「新卒採用をデザインする!ルート営業の魅力を探る」というお題です。

当社は昨年から新卒採用をはじめたこともあり、まさに就職活動の当事者である大学生の目線で当社のルート営業の魅力を探ってもらい、当社のことを就活生に知ってもらうための方法を考えてもらうことにしました。

8月には当社が販売する治療食や介護食の試食も行いました。(その様子は前回のブログでご覧いただけます!)

「これが介護食!?」「思ってたよりも全然美味しい!」と学生さんが感じた良いギャップをもとに、秋にはメタバース空間を利用して大学生へ治療食・介護食の関心度やルート営業のイメージを調査していただきました。(メタバースを使うのも若者らしい発想で、新鮮でした!)

調査の結果は、介護食に対して良いイメージを持っている学生はごく少数…

また、ルート営業の仕事を知らなかったり、仕事内容にマイナスなイメージを持っている学生が多いこともわかりました。

なんとなく付いてしまっているマイナスイメージを払拭するにはどうすれば良いのか…

イメージを少しでも良い方向に変えたい…!

最終報告会に向けて、学生さんはさらにフィールド調査などを重ねました。

そして、12月には約半年間の活動の集大成となる最終報告会!

100名ほどの参加者で賑やかだった会場も、発表が始まる頃には雰囲気も一転。

私たちのチームはトップバッターの発表ということもあり、緊張気味の学生さんの姿を見てこちらもドキドキ!!

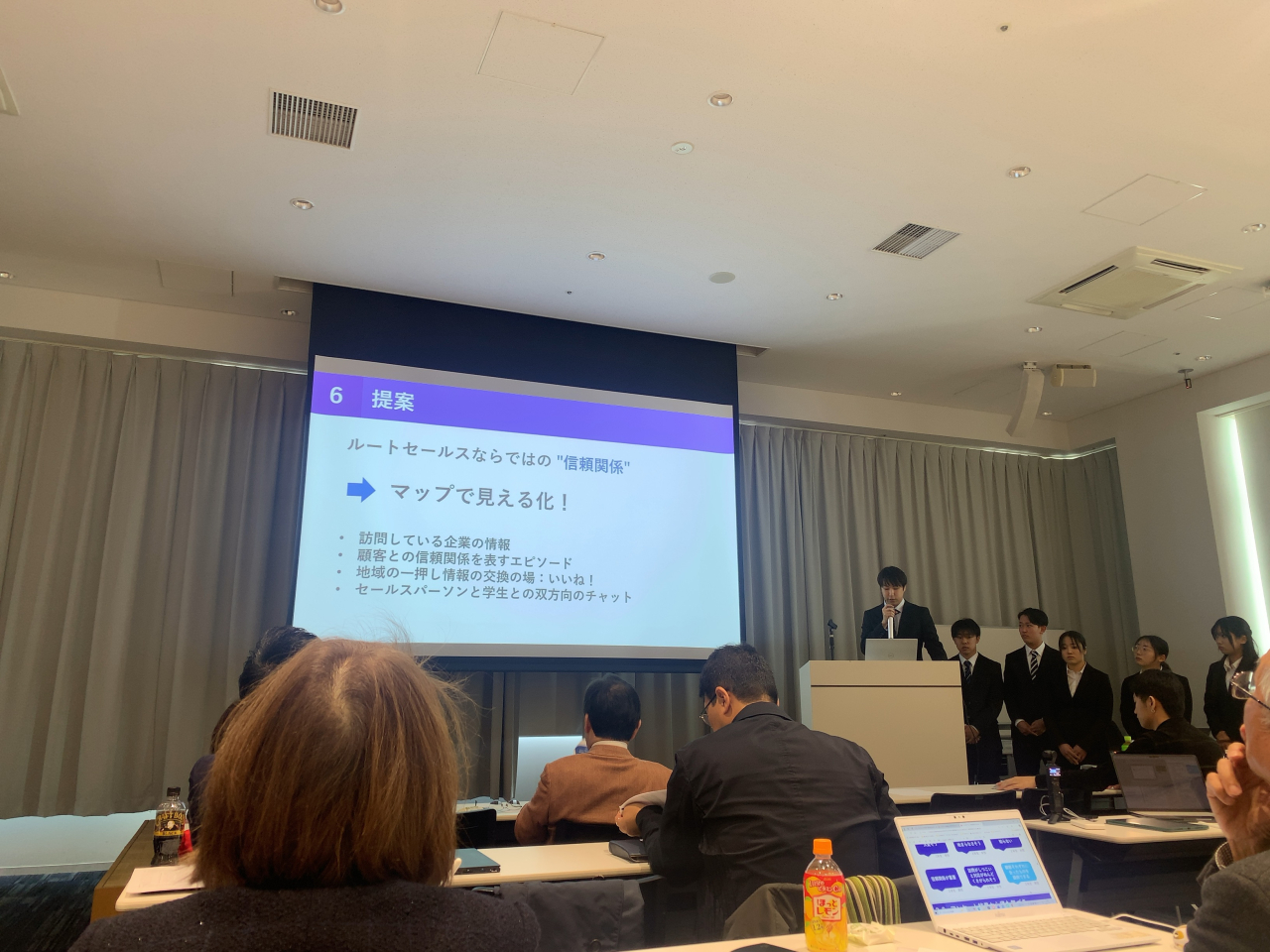

発表ではフィールド調査の結果や営業社員のインタビューをまとめ、当社が販売する商品がどんな風に役に立っているのか、またルート営業の仕事のリアルを見える化するための方法を提案していただきました。

審査員の先生からの鋭い質問にも自信をもって堂々と回答する学生さんの姿はとても頼もしく、この活動に真剣に取り組んでくれたことに嬉しい気持ちになりました。

そして最後に行なわれた表彰式では、丁寧なフィールド調査や発表時の気遣いを評価していただき、「かちぞう敢闘賞」を受賞することができました!

最終報告会にたどり着くまで紆余曲折ありましたが、学生さんの主体的な活動のおかげで良い締めくくり方ができたことに嬉しい&ホッとした気持ちになりました。

\江島ゼミの皆さん、半年間ありがとうございました!/

参加チームの発表の中には、こんな新しい価値を創造できるのか!という興味深い内容もあり、企業と学生がコラボすることで生まれる価値や楽しさを実感することができました。

今年度のかちぞうzemiは最終報告会をもって終了しましたが、来年以降も学生との関わりを続けていきたいと思います!

\第10回かちぞうzemi、ありがとうございました!/

こんにちは!三嶋商事の山下です。

最近はこちらのブログをあまり更新できずにいましたが、早いことに当社は10月から43期目がスタートしました!

こうして1年1年積み重ねてこられたのも、三嶋商事 ビースタイルをご愛顧いただいているお客様、取引先様あってのことです。

いつも本当にありがとうございます!

先日19日には、10月の恒例行事となっている経営方針説明会を執り行いました。

今年はこれまでと少しかたちを変え、正社員向けと全社向けの2部制で行われました。

正社員向けの報告では、ここ数年の社会情勢や円安、物価上昇などにより企業も私たち個人も生活が苦しくなっている現状を受け、こんなときこそ社員が一致団結して進めるよう、社員待遇を向上します!と代表から力強い宣言がありました。

また、全体報告ではこれまでに立ち上げた新規事業や取組みを振り返り、今後はさらに社員が主体となって社外活動や新しい取組みにチャレンジできるような環境を整えていくことや人財育成に力を注ぐことが発表されました。

先代が創業して三嶋商事の土台を築き上げた第1章…

現代表が2代目として継承し、社員を迎え組織化しはじめた第2章…

自社ブランドを立ち上げ、我々の「想い」を社外に発信しはじめた第3章…

最後には、2025年度は第4章の幕開けとなることも発表されました。

『三嶋商事で実現できないことは、他でも実現できない』そう言ってもらえるくらいの成長をするために、社員全員の結束力を強めて2025年度も前へ進んで参ります!

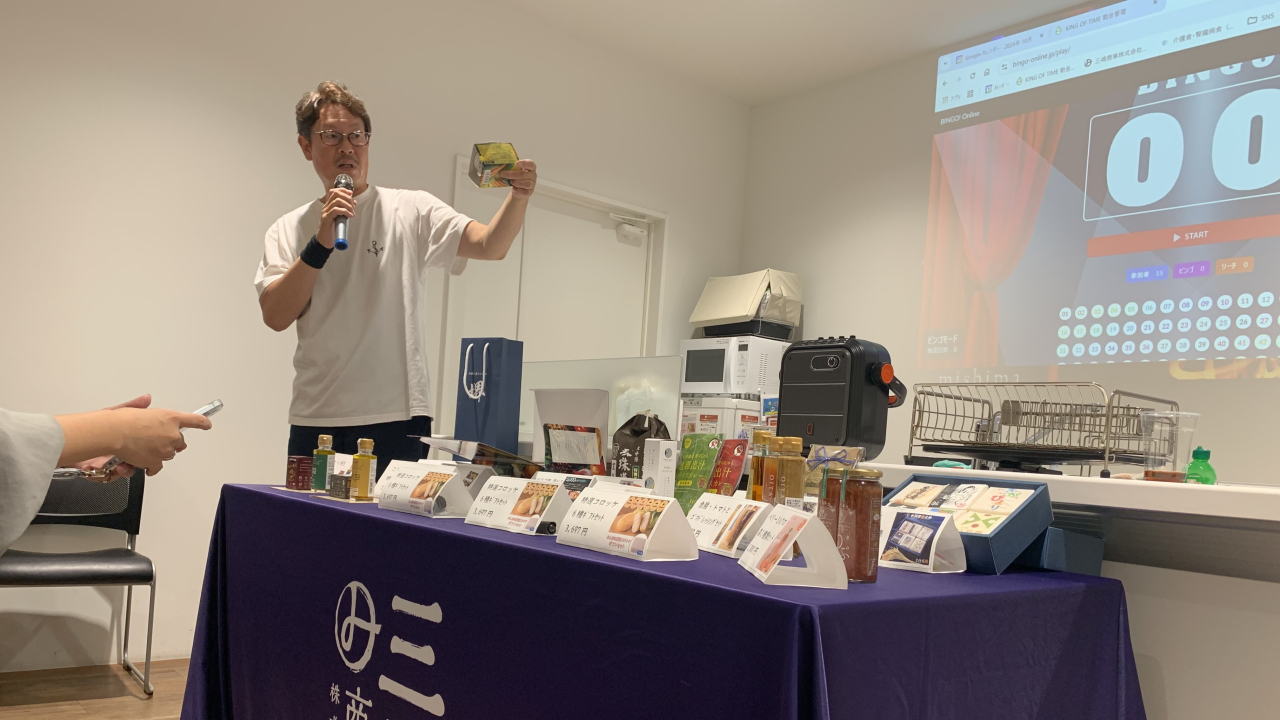

午後からは雰囲気もガラッと変わり、社員交流会!

これまでは駐車場でBBQをしていましたが、今回はもう少しゆっくり社員同士が話せる場を設けたいと思い、食事もケータリングを用意しました。

美味しい食事とともに普段話す機会の少ない部署の社員同士やパート社員、代表も交えて話が盛り上がり、終始和気あいあいとした雰囲気でした。

特にビンゴ大会は大盛り上がり!

景品には代表こだわりの食品が多数用意されており、ビンゴが始まる前からワクワクしながら目星を付けている社員もいました。

ビンゴが出るたびに「おぉ~!!」と歓声と拍手が巻き起こり、一日の中で一番の盛り上がりを見せました。

全員に景品があたり、最後にはみんなご満悦です。(笑)

交流会は、時にはしっとりとした雰囲気に…

半期に一度行っているコアバリュー表彰式では、社員が執筆した心のこもったエピソードが読まれました。

2024年度に執筆された277件のエピソードの中から大賞に選ばれたエピソードを執筆した社員には全員から大きな拍手が送られ、温かい空気に包まれました。

歓談の最後には、来月退職となるパート社員に感謝状とケーキのサプライズ!

14年間に渡り、当社の倉庫業務を支えてくれたレジェンド社員です。

三嶋商事に関わってくださるすべての方々に感謝の気持ちを忘れず、社員一丸となって43期も進んで参ります。

今後とも三嶋商事をよろしくお願いいたします!

我々のブランドコンセプトや想いを綴ったCULTURE BOOKは⇒こちら

- 1 / 31

- »

最近のエントリー

カテゴリーリスト

- 新商品(7)

- 直接販売担当(24)

- 顧客対応担当(11)

- みしまの研究室(9)

- 通信販売担当(19)

- ミライ企業プロジェクト(14)

- 食べ比べ(15)

- 社内行事(20)

- PB商品(12)

- 勉強会(38)

- イベント出展(10)

- 試食レポ・レシピ(37)

- 堺在宅NST(1)

- 商品紹介(37)

- 介護甲子園(3)

- 南河内嚥下研究会(2)

- 社外活動(20)

- インターンシップ(4)

- 日本食支援協会(3)

- 高齢者の低栄養予防コンソーシアム(2)

- 出張(1)

- 栄養のはなし(11)

- ビースタイル(20)

- デザイン(2)

- 講義(5)

- 学生との関わり(13)

- 働く価値観(12)

- みしまの御膳ほのか(4)

- プライベート(7)

- 崖(1)

- 旅行(2)

- 観光地レポート(2)

- 当社のこと(23)

アーカイブ

- 2025年06月(1)

- 2025年03月(1)

- 2025年01月(1)

- 2024年12月(1)

- 2024年10月(1)

- 2024年08月(1)

- 2024年07月(1)

- 2024年06月(1)

- 2024年05月(1)

- 2024年04月(2)

- 2024年03月(1)

- 2024年02月(1)

- 2024年01月(1)

- 2023年12月(2)

- 2023年11月(1)

- 2023年10月(1)

- 2023年09月(1)

- 2023年08月(2)

- 2023年07月(2)

- 2023年06月(2)

- 2023年05月(2)

- 2023年04月(2)

- 2023年03月(2)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(1)

- 2022年12月(2)

- 2022年11月(2)

- 2022年10月(2)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年06月(2)

- 2022年05月(2)

- 2022年03月(1)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(1)

- 2021年11月(1)

- 2021年10月(1)

- 2021年09月(2)

- 2021年08月(1)

- 2021年07月(1)

- 2021年06月(2)

- 2021年05月(2)

- 2021年04月(3)

- 2021年03月(2)

- 2021年02月(1)

- 2021年01月(2)

- 2020年12月(2)

- 2020年11月(2)

- 2020年10月(3)

- 2020年09月(2)

- 2020年08月(2)

- 2020年07月(2)

- 2020年06月(3)

- 2020年05月(3)

- 2020年04月(2)

- 2020年03月(3)

- 2020年02月(2)

- 2020年01月(2)

- 2019年12月(2)

- 2019年11月(2)

- 2019年10月(2)

- 2019年09月(1)

- 2019年08月(1)

- 2019年07月(2)

- 2019年06月(2)

- 2019年05月(2)

- 2019年04月(2)

- 2018年12月(1)

- 2018年10月(1)

- 2018年09月(1)

- 2018年08月(3)

- 2018年07月(3)

- 2018年06月(4)

- 2018年05月(1)

- 2018年04月(4)

- 2018年03月(1)

- 2018年02月(1)

- 2018年01月(1)

- 2017年12月(1)

- 2017年11月(1)

- 2017年10月(1)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(4)

- 2017年07月(4)

- 2017年03月(1)

- 2017年02月(1)

- 2017年01月(1)

- 2016年11月(1)

- 2016年09月(1)

カレンダー

| «7月» | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Copyright (C) 三嶋商事. All Rights Reserved.

Instagram

Instagram Facebook

Facebook メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ