梅雨入りが発表されて以降、ジメジメとした暑さが続きますね。

皆さまも体調にはお気をつけてお過ごしください。

さて、当社が取り組む社外活動の一つでもある日本食支援協会が数年ぶりに再始動しました。

先日には大阪府堺市にあるデイサービス施設『Le’coeur』にてイベントが開催されましたので、今回はその様子をお届けします!

☆ブログの最後には次回の開催日をお知らせしております。

ご興味を持った方はぜひ次回にご参加ください。お待ちしております!

日本食支援協会では2017年の発足以降、在宅介護に関わる医療従事者の方々向けに栄養の重要性や介護食の作り方や必要性を伝えるセミナーを開催してきました。

当社も代表の三嶋を中心に、立ち上げ当初から関わっています。

これまでの活動や今後の展望はこちら↓

コロナ禍の数年間は活動を休止していたのですが、先日ついにイベントを再開!

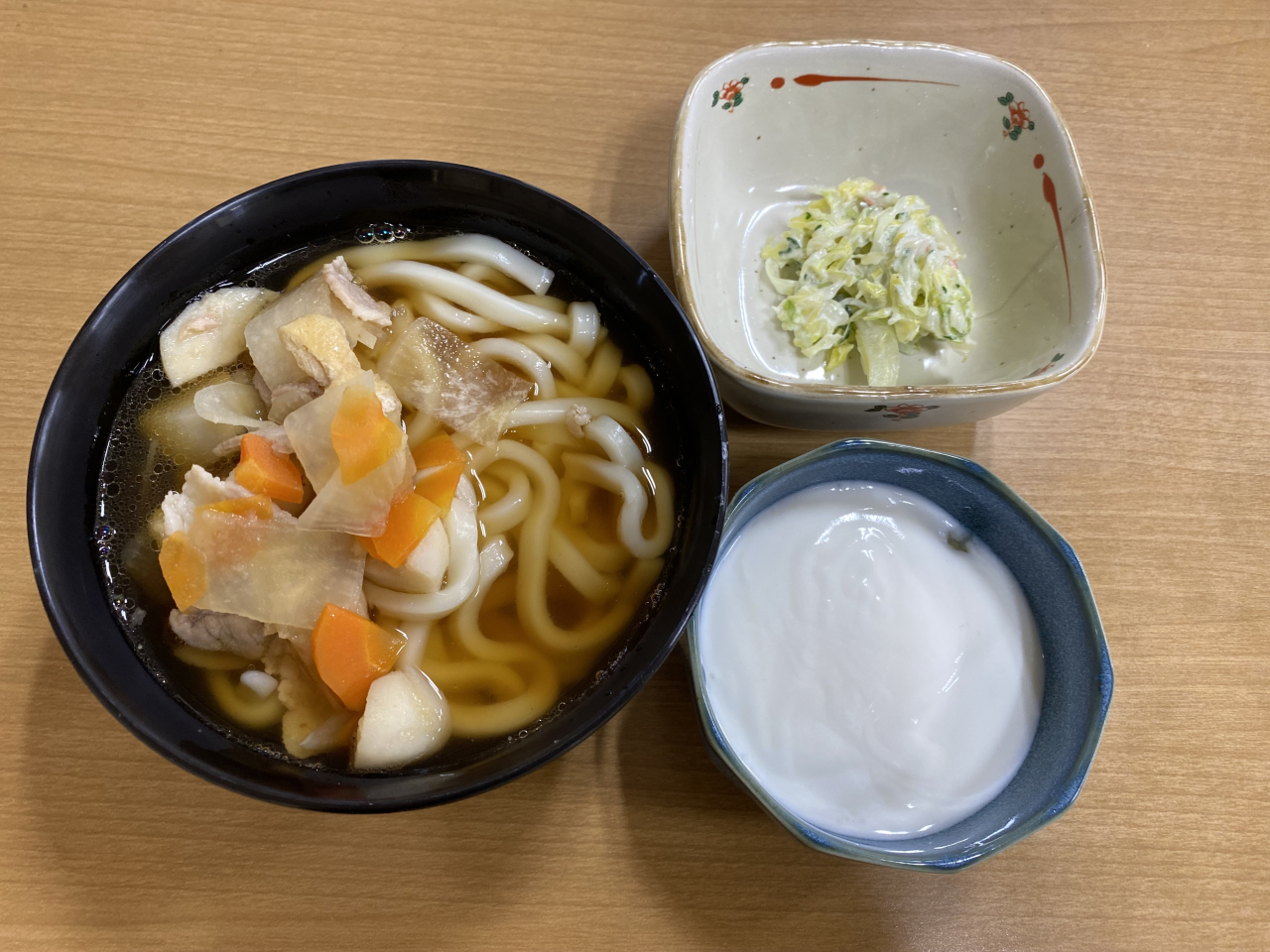

先日のイベントでは、【知る、味わう、語り合う】をコンセプトに、嚥下食&非常食 LIVEキッチンイベントが開催されました。

会場となったのは、大阪府堺市美原区で介護事業を営まれている『Le'coeur(ルクール)』さんのデイサービス施設です。

『Le'coeur(ルクール)』の代表を務める高岡さんが、日本食支援協会でも代表を務めています。

こちらの建物には公園が隣接しており、堺市初の公園活用「公民連携」先となったそうです。

また、施設にはお洒落なカフェも併設されています!

“来ることを楽しんでもらう”をコンセプトとした

Le'coeur(ルクール)さんのデイサービスについて詳しく見る

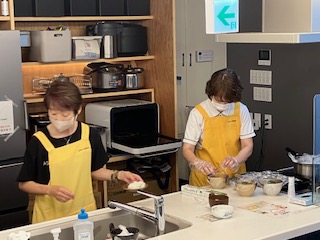

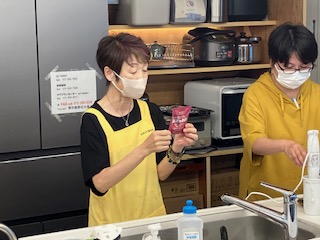

今回のイベントは【嚥下食&非常食 LIVEキッチン】と題し、日本食支援協会のメンバーであり、管理栄養士の房 晴美先生と時岡 奈穂子先生が講師を務め、自宅で簡単に実践できる嚥下食の調理方法を実演しました。

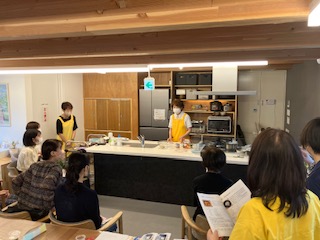

木の温もりが感じられる会場で、参加者の方々はキッチンの周りに集まって調理の様子を見学されました。

講師の先生方からは具体的な調理技術や食材の選び方などをレクチャーしていただきました。

今回は管理栄養士や歯科衛生士、施設管理者など医療専門職の方が10名ほど参加されました。

少人数だったこともあり、講師の先生に積極的に質問したり、個別でお話されている方が多くいらっしゃったのが印象的でした。

当社からは代表の三嶋と直接販売担当部長の三四が参加し、市販の嚥下食や非常食の展示と試食会を担当させていただきました!

なかなか食べる機会のない嚥下食や非常食の試食会は、参加の方々からもご好評をいただきました。

当社が取扱っている様々な商品を参加者の方々に知っていただく良い機会となりました!

特に長期保存できるムース食に関心を持ってくださる方が多くいらっしゃいました。

非常時は使用できる調理器具が限られていることが多く、普通の食事でも作るには一工夫が必要です。

ムース食やミキサー食は、非常時に電気が停まってしまうとミキサーが使えない可能性があるため、ミキサーを使わない調理方法を知っておくことや、いざという時のために食形態にあった非常食をストックしておくのも大切です!

管理栄養士さんから嚥下食の調理方法について学んでみたい方、嚥下食や非常食の市販品を実際に見て味わってみたい方は、ぜひ次回にご参加ください!(お子様とのご参加も歓迎です。)

★次回以降の開催予定日★

・2024年10月5日(土)

・2025年1月25日(土)

詳細が決まり次第、

日本食支援協会Facebook、当社ホームページのお知らせにてご案内いたします。

★イベントに関するお問合せはこちら

Le'coeur(ルクール)

072-289-7883(担当:福田・高岡)

活動をとおして医療従事者の方々と共に食支援の幅をさらに拡げ、地域の皆さまのお役に立てるように努めて参ります。

こんにちは!広報担当の山下です。

今回は、社内の様子をゆる~くお伝えしたいと思います!

6月に入ってからは30℃越えの日があったり、暑い日が増えてきましたね。

私はオフィスの中で仕事をしていることがほとんどですが、それでもここ数年の暑さには体も堪えています…。

梅雨に入ると湿気も相まって、身体が疲れやすいだけでなく、なんとなく気分も下がってしまいがちですよね。

そんな暑さにも負けない体を作るには、やはりバランスのとれた食事と質の良い睡眠が大切!!

…ということで(!??)

先日、社内ではマグロパーティーが開催されました!

![]()

マグロを持って満面の笑みを浮かべる当社の代表。

そう、このマグロは釣り好きの三嶋が釣り上げたのです!!!

カヤックフィッシングを趣味としている三嶋ですが、今回のマグロ釣りは1年以上の思い入れがあったそうで、「もし釣れたらみんなでマグロパーティーをしよう!」と出発前から意気込んでいました。

・

・

・

そして見事!!!

おおそそ70㎏越えと100㎏越えのマグロを2匹釣りあげました😮✨

(ものすごい格闘だったそうです…!)

釣れたとの報告を受け、社内でもマグロパーティーの緊急告知が発表されました。(笑)

そして、当日。

社員だけでなく、大勢の方が参加されました。

巨大マグロの解体には、市場の方にもご協力いただきました。

解体ショーでは、解体ショーではBGMに祭りばやしの太鼓音が小気味よく響く中、参加者の方々もみんなカメラを向けて大注目!

目の前で見ると、とても迫力のある大きさでした。

代表はそのあとも解体に付きっきりでしたが、私たちは新鮮なマグロを存分に堪能させていただきました…!

手巻き寿司、マグロ丼、塩焼きなどなど…

贅沢に大トロやカマトロもいただきました。

美味しさのあまり忘れていましたが、マグロには身体にも嬉しい栄養素がたくさん!

トロに多く含まれるDHAやEPAは脳血管を健康に保つ作用があったり、ビタミンB群や鉄分も豊富に含まれています。

いろいろな食べ方でマグロを堪能し、体も心も大満足な一日でした!

当日はもちろん、持ち帰り用にも全社員にマグロを分けていただき、代表には感謝です!

三嶋商事の社員一同、マグロパワーで今年の夏を乗り切りたいと思います!!

皆さまも食事からしっかりエネルギーを補給して、夏バテしない体をつくっていきましょう~!

こんにちは!広報担当の山下です。

当社より【みしまの厳選シリーズ】の第一弾として発売したコロッケは、もうご覧いただけましたでしょうか?

大変嬉しいことに、発売以降たくさんのお客様にご購入いただいております!

安心・安全な素材にこだわり、保存料や化学調味料を加えずに仕上げた、とっておきの逸品です。

当社自慢の逸品を、ぜひご賞味くださいませ。

☆コロッケについて詳しく知りたい方はこちらをタップ

☆コロッケのご購入はこちらをタップ

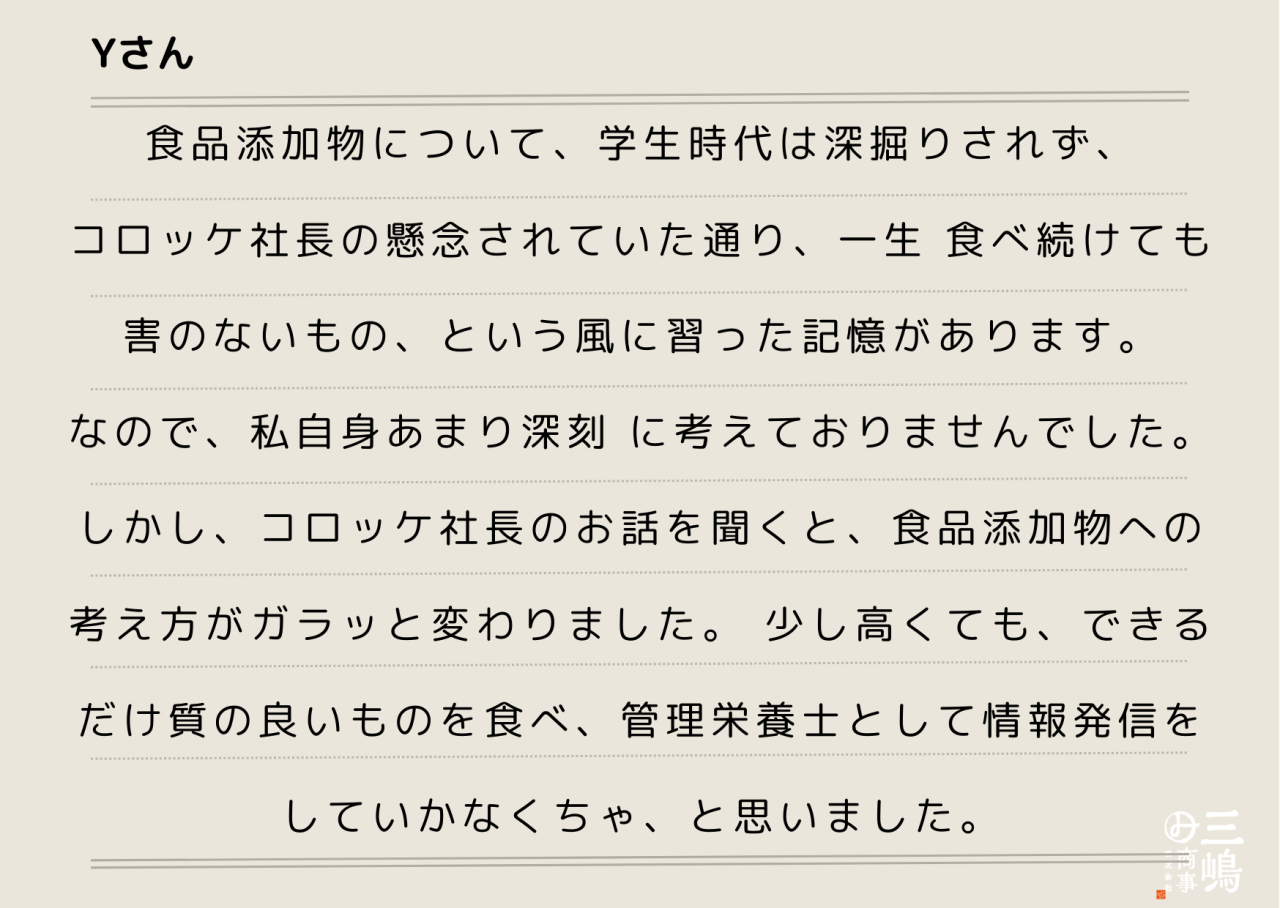

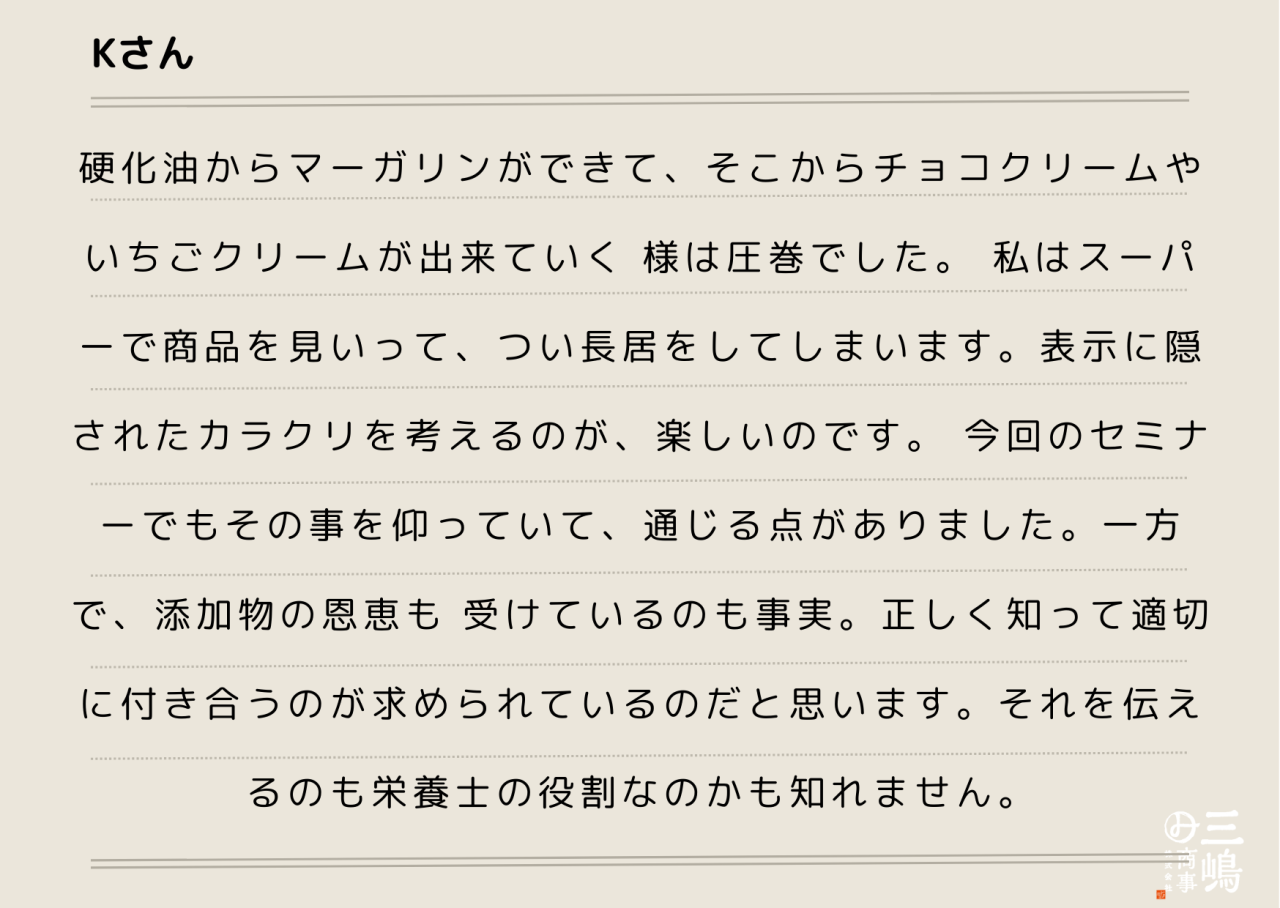

今回のブログでは、コロッケの発売日に開催した【コロッケ発売記念セミナー】の様子を、会場にご参加いただいた栄養士さんの感想とともにご紹介いたします!

当日は、コロッケ製造メーカーの合同食品の和田社長(コロッケ社長)に、「日本の食の現状と目指すべき未来」というテーマで、お話をしていただきました。

現代の日本の食の問題点としては、食品添加物や遺伝子組み換え食品、農薬・化学肥料などが挙げられます。

中でも、食品添加物は「摂取しても人体に影響が出ないものだけが認可されている」と間違った認識をしている人が多いと言います。

実際に、日本以外の国では健康を損なう可能性があるとして使用禁止になった添加物も、日本では使用できてしまうものも多くあるそうです。

そして、世界各国で認可されている添加物の種類の多さも日本はダントツで1番です。

アメリカ…133

ドイツ…64

フランス…32

イギリス…21

日本…1520!!!

・・・驚きですよね。

(私の勝手なイメージですが)ジャンクフードが多そうなアメリカと比べても10倍もの種類の添加物が、日本では使用できてしまいます。

食品の見た目や味、香りを良くしたり、保存期間を長くするために食品添加物が役に立つことも確かですが、本当にそういったものを摂り続けて大丈夫なのか…改めて考える必要があると感じました。

セミナーの後半は、ケミカルクッキングをしていただきました。

会場に参加された方も動画を撮影するなど、とても興味深そうに参加されていました。

化学調味料を使うことで、簡単に市販の炭酸飲料やマーガリン、和風だしが再現できるということをコロッケ社長が実演してくださいました。

作る過程を見ていると一体何で作られているのか分からない不自然なものなのに、味や香りを確認すると、普段食べている“アレ”が再現されていました…!

参加者の皆さんからも「うわ~すごい!(怖)」と声が挙がり、改めて普段何気なく口にしているものが、何を使ってどんな風に作られているのかを正しく知っておかないと怖いなと感じました。

食品を使わずとも、食品添加物によって食品(みたいなもの)ができてしまう。

それを美味しい!美味しい!と食べ続けるのは、とても不自然なことではないでしょうか…?

まずは正しい知識を身につけ、自分の食生活を見直すことが第一歩です!

普段何気なく食品を選んでいるのを、一度立ち止まって原材料表示を見てみる。

台所にない調味料(化学調味料)が入っているものは、なるべく避ける。

そういった小さな心がけが大切です!

“We are what we eat 私たちは食べたものでできている”

☆セミナーに参加された方々の感想

☆今回のセミナーの様子は、ビースタイル本店YouTubeチャンネルにて配信中です!

もっと詳しく聴きたい!そう思った方は、ぜひご覧くださいませ。

(※聞き取りにくい箇所や映像の乱れがございます。)

視聴はこちらをタップ↓↓↓

今回発売した【みしまの厳選シリーズ】特選コロッケは、できる限り農薬を使わずに育てた安心・安全なじゃがいもと厳選した調味料や揚げ油を使用し、保存料や化学調味料などの食品添加物を加えずに仕上げています。

☆コロッケについて詳しく知りたい方はこちらをタップ

☆コロッケのご購入はこちらをタップ

当社では、確かな商品・確かな情報をお届けすることを使命としています。

【みしまの厳選シリーズ】では、食事制限や嚥下障害の有無に関わらず、みんなが安心・安全に食べられる、そして美味しい食品を今後も展開していく予定です!

楽しみにお待ちいただければと思います。

こんにちは!

広報担当の山下です。

4月に入り、過ごしやすい気候の日が増えてきましたね。

やっと満開になった桜も、早くも散り始めているのを見て少し寂しいような気持になったのは私だけでしょうか…

弊社の向かいにある水賀池も、毎年とてもきれいに桜が咲いています。

散ってしまう前にお花見をしたいな~と桜を見るたびに思う、そんな毎日です🍃

↓出勤前に水賀池で撮影した写真です!

そんなところで私の心の声はおしまいにして、本題に移りたいと思います!

先日、弊社の卸のお客様である医療法人 良秀会 藤井病院様主催の腎臓病教室が開催されました。

腎臓専門病院として開院された歴史をもつ藤井病院様は、腎臓病の食事療法に注力されています。

今回参加させていただいた腎臓病教室も、なんと今回で73回目!!

長い歴史のある勉強会です。

私たちは腎臓病食を販売する企業として、取扱い商品の展示をさせていただきました。

コロナ禍が明けて、展示会などへ出展することが徐々に増えてきたこともあり、営業担当が中心となってスムーズに展示ブースを完成させてくれました!

ここまでは以前に参加させていただいたときと同様なのですが、(こちらのブログでも紹介しています!⇒約4年ぶり!腎教室に参加し、低たんぱく商品の展示を行いました)今回はそれに加えて、初の試みが!

それは、腎臓病教室のLINE配信です。

遠方にお住まいの方や当日会場に行くのが難しい方にも、食事療法の考え方や専門医の先生のお話を、どうにかして届けたい…

これはネットショップの運営も行う弊社ならではの想いかもしれませんが、これまでもずっと実現したいと考えていたことでした。

当日までには配信に必要なアイテムを購入したり、リハーサルをしたりと入念に準備を行い、いざ当日!

会場には100名近くの参加者が集まっていました。

今回のLIVE配信は、弊社が運営するネットショップ「ビースタイル」のInstagramとYouTubeチャンネルで行いました。

どのくらいの方が配信を観てくださるのか不安もありましたが、約70名の方がLIVE配信を視聴してくださっていました!

予想以上の方に観ていただくことができ、確かな情報をより多くの方にお届けできたことが本当に嬉しく、やってよかった!と感じました。

腎臓病や透析については病院によって様々な考え方がありますが、当社はこちらの病院さんの考え方に共感することが多く、まずは正しい食事療法を行い、お客様にはなるべく透析の導入を遅らせてほしいと思っています。

腎臓病は知らないうちに進行していることが多く、はじめは不安を感じる方が多いといいます。

しかし、先生が担当されている患者さんは食事療法の知識を積極的に身につけて、前向きな姿勢で病気と向き合っておられる方が多いとおっしゃっていました。

過度に不安やストレスを感じなくていいように、“しっかりと知識をつけて、覚悟をもって食事療法に取り組むこと”が大切だとお話されていました。

私たちもそのような方々をサポートする役目を果たせるように、正しい知識を身につけて「確かな商品・確かな情報をお届けする」をさらに実現させていきたいと思います!

LIVE配信をご承諾いただいた藤井病院様、配信をご覧いただいた皆さま、誠にありがとうございました!

今後とも三嶋商事 ビースタイルをよろしくお願いいたします。

次回の藤井病院様主催の腎臓病教室は、2024年9月29日(日)を予定しております。

また次回もLIVE配信を行う予定ですので、ぜひご視聴くださいませ。

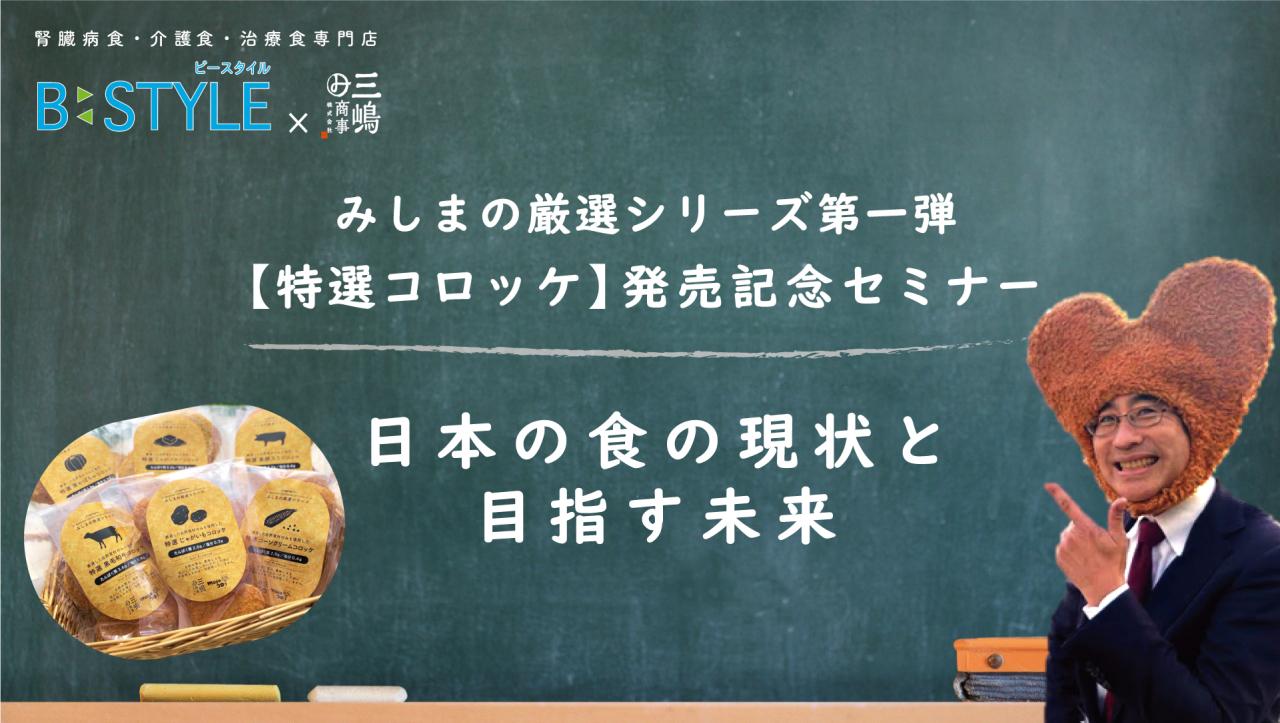

このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さま、そのご家族様に心よりお見舞い申し上げます。

三嶋商事株式会社は、特定非営利活動法人 日本ホスピス・在宅ケア研究会が行う被災地ボランティア活動に際し、食品の提供を行いました。

当研究会では1992年に発足し、終末期の医療とケア・在宅福祉サービスと看護・医療の問題を医療従事者・社会福祉従事者・市民・患者のみなさんが、同じ場で対等の立場で話し合い、そして互いに学ぶ場とされています。

今回は、病院勤務の管理栄養士様(弊社のお客様)が当会を通じてボランティアに参加されることになり、食品提供のご依頼をいただきました。

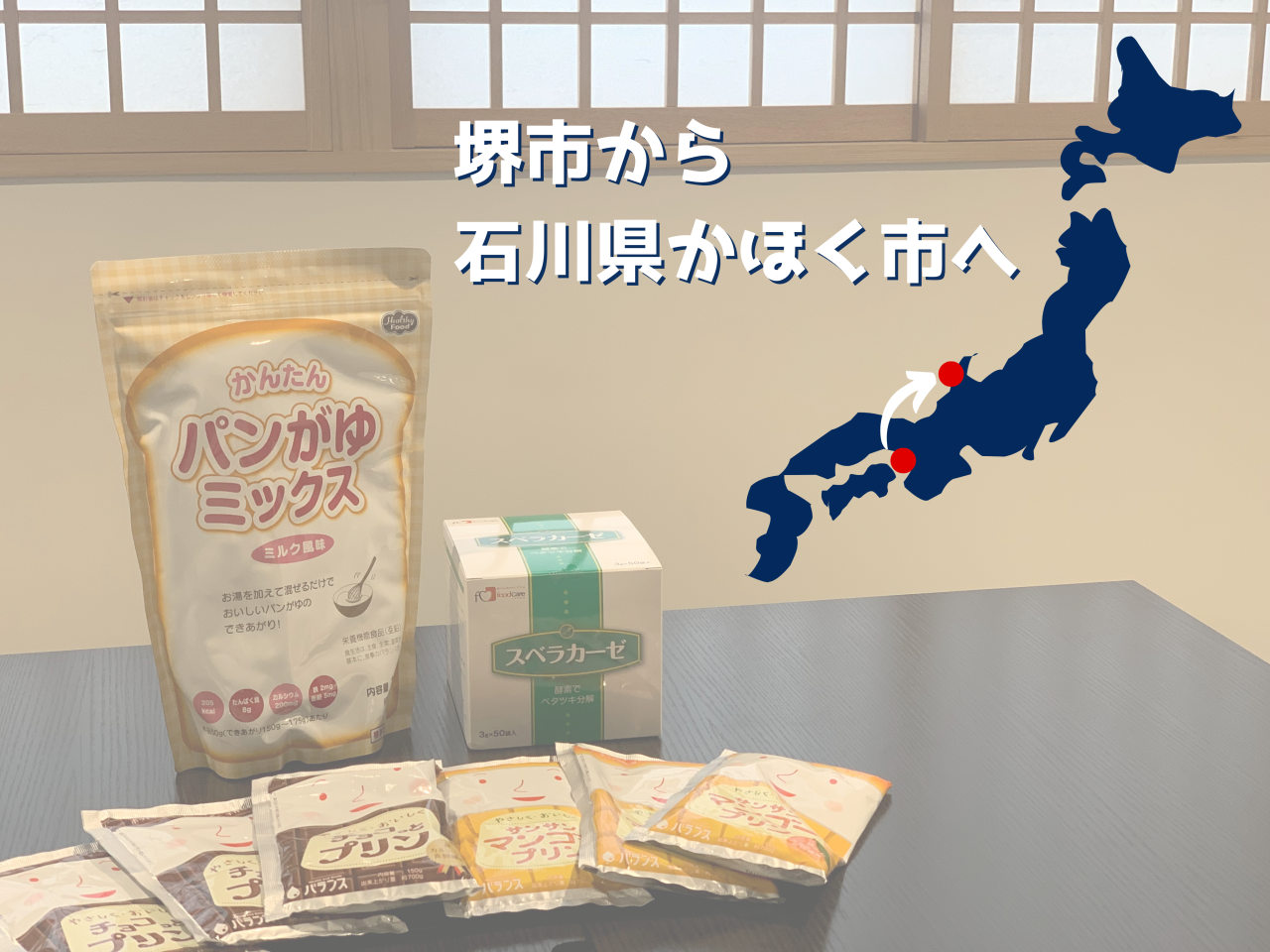

【提供させていただいた商品はこちら】

・スベラカーゼ 3g×50袋

・パンがゆミックス ミルク風味 1kg

・やさしく・おいしくサンサンマンゴープリン 150g

・やさしく・おいしくチョコっとプリン 150g

・からだに食物せんいスティック 5g×50

・イオンサポート ほうじ茶ゼリーの素 40g

・イオンサポート 緑茶ゼリーの素 40g

今回のボランティア活動では、3月15日~17日の期間に石川県かほく市のグループホームにて食事提供をされました。

訪問初日のおやつには、さっそく弊社が提供させていただいた『スベラカーゼ』を使用していただきました。

なんと、スベラカーゼを使ってお粥からお餅を作り、お餅入りのお汁粉を楽しんでいただいたようです!

使用できる場所や調理器具なども限られている中で、スベラカーゼでお餅を作るといった工夫は、さすが栄養士さんです!

温かくて食べるとホっとする、そして栄養面も考えられたメニューだったのではないかと思います。

(食事中のお写真を撮影するのは難しかったようで、調理中のお写真をいただきました)

提供された食事も美味しそうなものばかりです!

その翌日には『やさしく・おいしくシリーズ』をご提供いただきました。

カルシウムと鉄、食物繊維が配合されており、お湯と牛乳を混ぜるだけで簡単に作ることができる商品です。

「まさかデザートまで作ってもらえるとは思ってなかった」と喜んでいただけたようで、特に『やさしく・おいしくサンサンマンゴープリン』は、高級感があり、とても評判が良かったそうです!

また、『お茶ゼリーの素』や『パンがゆミックス』にもご興味を持っていただくことができました。

私たちは直接現場を訪れて支援を行うのは難しいかもしれませんが、被災地支援へ向かう医療従事者の方々や被災地の医療・福祉施設へ「なくてはならない食品を提供する」という形で、力になることはできると考えています。

それが私たちの支援のかたちであり、「確かな商品・確かな情報をお届けする」という私たちの使命です。

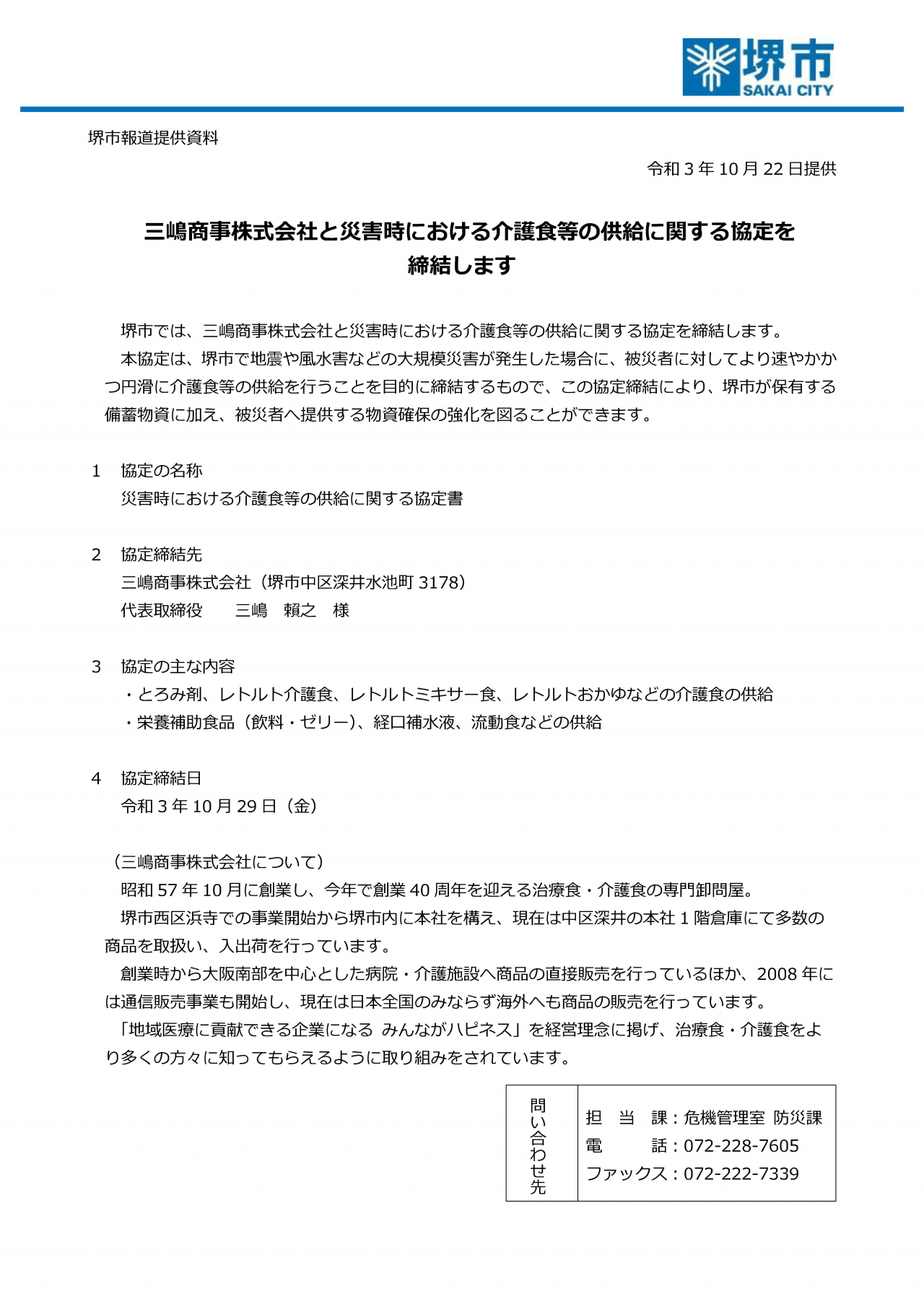

そのような想いもあり、令和3年には弊社のある大阪府堺市と「災害時における介護食等の供給に関する協定書」を締結しています。

堺市で大規模災害が発生した場合に、弊社が取扱う「介護食」や「栄養補助食品」などを供給することで、地域医療に貢献できるよう努めています。

最近のエントリー

カテゴリーリスト

- 新商品(8)

- 直接販売担当(24)

- 顧客対応担当(11)

- みしまの研究室(9)

- 通信販売担当(19)

- ミライ企業プロジェクト(14)

- 食べ比べ(15)

- 社内行事(20)

- PB商品(13)

- 勉強会(38)

- イベント出展(10)

- 試食レポ・レシピ(38)

- 堺在宅NST(1)

- 商品紹介(38)

- 介護甲子園(3)

- 南河内嚥下研究会(2)

- 社外活動(20)

- インターンシップ(4)

- 日本食支援協会(3)

- 高齢者の低栄養予防コンソーシアム(2)

- 出張(1)

- 栄養のはなし(13)

- ビースタイル(20)

- デザイン(2)

- 講義(5)

- 学生との関わり(14)

- 働く価値観(12)

- みしまの御膳ほのか(4)

- プライベート(7)

- 崖(1)

- 旅行(2)

- 観光地レポート(2)

- 当社のこと(25)

アーカイブ

- 2026年01月(2)

- 2025年12月(2)

- 2025年06月(1)

- 2025年03月(1)

- 2025年01月(1)

- 2024年12月(1)

- 2024年10月(1)

- 2024年08月(1)

- 2024年07月(1)

- 2024年06月(1)

- 2024年05月(1)

- 2024年04月(2)

- 2024年03月(1)

- 2024年02月(1)

- 2024年01月(1)

- 2023年12月(2)

- 2023年11月(1)

- 2023年10月(1)

- 2023年09月(1)

- 2023年08月(2)

- 2023年07月(2)

- 2023年06月(2)

- 2023年05月(2)

- 2023年04月(2)

- 2023年03月(2)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(1)

- 2022年12月(2)

- 2022年11月(2)

- 2022年10月(2)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年06月(2)

- 2022年05月(2)

- 2022年03月(1)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(1)

- 2021年11月(1)

- 2021年10月(1)

- 2021年09月(2)

- 2021年08月(1)

- 2021年07月(1)

- 2021年06月(2)

- 2021年05月(2)

- 2021年04月(3)

- 2021年03月(2)

- 2021年02月(1)

- 2021年01月(2)

- 2020年12月(2)

- 2020年11月(2)

- 2020年10月(3)

- 2020年09月(2)

- 2020年08月(2)

- 2020年07月(2)

- 2020年06月(3)

- 2020年05月(3)

- 2020年04月(2)

- 2020年03月(3)

- 2020年02月(2)

- 2020年01月(2)

- 2019年12月(2)

- 2019年11月(2)

- 2019年10月(2)

- 2019年09月(1)

- 2019年08月(1)

- 2019年07月(2)

- 2019年06月(2)

- 2019年05月(2)

- 2019年04月(2)

- 2018年12月(1)

- 2018年10月(1)

- 2018年09月(1)

- 2018年08月(3)

- 2018年07月(3)

- 2018年06月(4)

- 2018年05月(1)

- 2018年04月(4)

- 2018年03月(1)

- 2018年02月(1)

- 2018年01月(1)

- 2017年12月(1)

- 2017年11月(1)

- 2017年10月(1)

- 2017年09月(2)

- 2017年08月(4)

- 2017年07月(4)

- 2017年03月(1)

- 2017年02月(1)

- 2017年01月(1)

- 2016年11月(1)

- 2016年09月(1)

カレンダー

| «2月» | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Copyright (C) 三嶋商事. All Rights Reserved.

Instagram

Instagram Facebook

Facebook メールでのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ